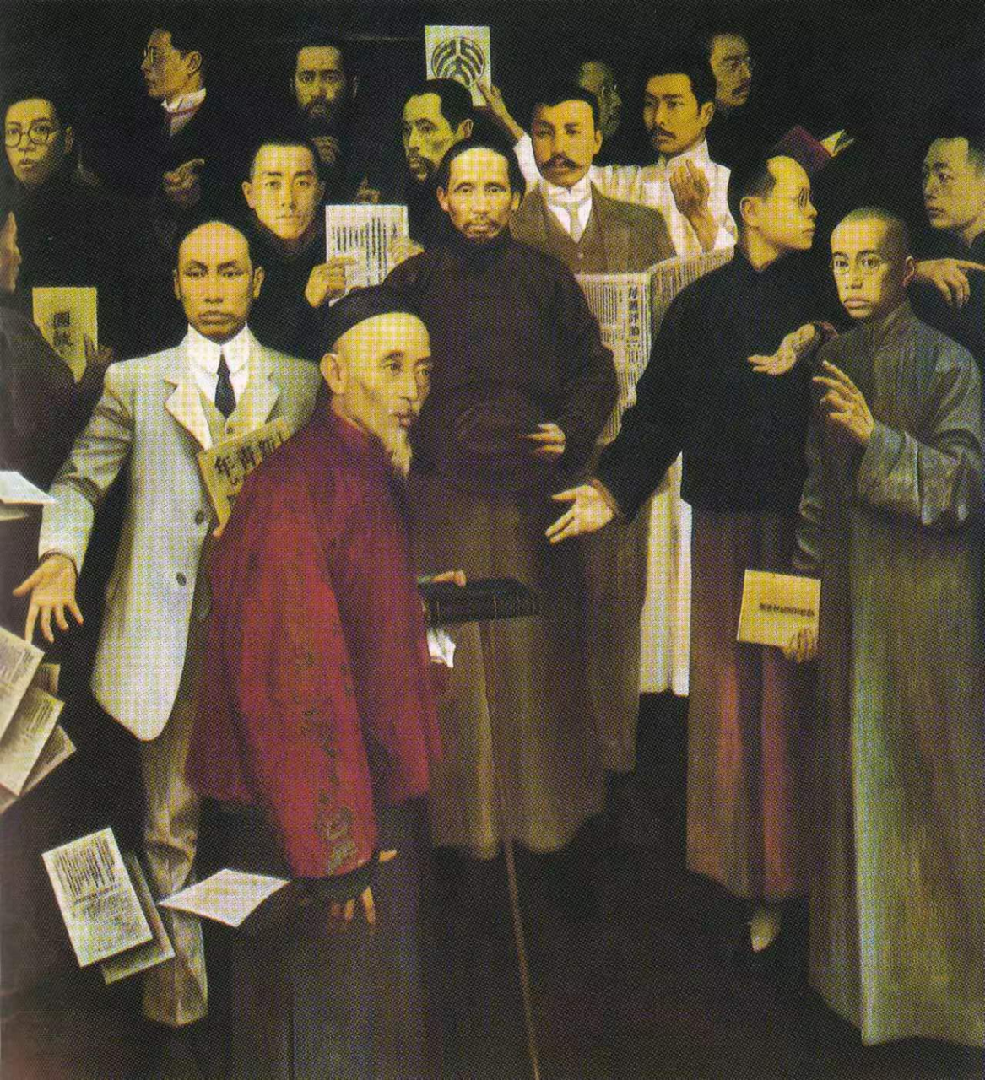

这幅《兼容并包》油画,就为我们生动再现了那一时期的北京大学,那个思想自由、兼容并包的文化圣地。

作者简介

沈嘉蔚,1948年生于上海,画家。1970年作为知青到北大荒。著名知青画家。1974年创作油画《为我们伟大祖国站岗》具有全国影响,成为文革标志性美术作品之一。1989年移居澳大利亚悉尼。获中国全国美展奖五次。获国外玛丽麦格洛普奖、舍尔曼奖、阿基鲍尔奖十余次。被澳大利亚评为“最杰出十位澳大利亚华人”之首。文革中自学绘画。1966年7月,毕业于嘉兴第一中学。1970年到北大荒当农工并参加兵团美术班业余创作。油画《为我们伟大祖国站岗》(1974)具有全国影响,成为文革标志性美术作品。1998年和2008年应邀在纽约和毕尔巴鄂的古根海姆博物馆与纽约的亚洲协会博物馆。1982至1984年在北京中央美术学院进修结业。五次获全国美展奖。1989年移居澳大利亚悉尼。1998年获玛丽麦格洛普奖。十一次入围阿基鲍尔奖。2006年获舍尔曼奖。作品由中国国家博物馆、中国美术馆、澳大利亚国家肖像馆、澳大利亚国会大厦等公立机构与私人收藏。编辑出版大型图文合集《刘宇廉》(2005)和三卷本历史照片图册《莫理循眼里的近代中国》。

党史背景

《兼容并包》不仅仅是一幅艺术作品,它更是中国近现代史的重要见证。蔡元培先生提出的“思想自由,兼容并包”教学主张,打破了封建文化专制主义的束缚,使北京大学成为新文化运动的中心。这一主张不仅促进了学术的繁荣和发展,更为中国共产党的诞生奠定了思想基础。 画面中的陈独秀、胡适、鲁迅等人,都是新文化运动的重要推手,他们的思想碰撞和学术交流,为中国社会的进步注入了强大的动力。

作品赏析

画面上一共有16位学人,从左至右依次是:刘师培、黄侃、沈尹默、陈独秀、胡适、朱希祖、辜鸿铭、马叙伦、蔡元培、李大钊、马裕藻、鲁迅、周作人、钱玄同、梁漱溟、刘半农。在画面构成上,采用圆点中心的构图法则,中心人物清晰明了,其他人物伴随着中心点“蔡元培”做了对角线和圆点分散的法则,用古典写实主义的油画语言,人物刻画得非常深入,色彩和素描的明暗关系处理的光影仿佛感觉前面有聚光灯打在他们身上,让我们感觉人物要从画中走出来与我们对话似的。众望所归的蔡元培被群像簇拥在画面的中心,这也是作者突出表现的重心所在。他的形象端庄持重,表情严肃,他的“城府”与特殊身份使他不至于轻视低估他所面临形势的严峻,“延揽俊杰入幕”只是一系列大胆改革的“初试水”,走出了试探性的第一步而已。他深知任重而道远,他的目光如炬,炯炯有神,表明他对未来路程的艰难漫长有着充足的思想准备,故并未表现出如释重负的喜形于色。画面中紧靠蔡元培的是五四运动的“总司令”陈独秀,他所主办的《新青年》杂志,猛烈抨击旧传统,竖起了“民主”和“科学”的两面大旗,标志着新文化运动的兴起。1917年1月,陈独秀受蔡元培之邀,出任北京大学文科学长,协助蔡元培整顿学校。青春勃发踌躇满志的“海归”胡适,清秀的脸庞让我们心生仰慕,然而他手持《文学改良刍议》,手指紧握书本两侧,代表他坚定的选择,系统提出了文学改良的主张,提倡以白话文代替文言文。陈独秀积极响应,也提出要推倒弊病丛生的旧文学,建设生机盎然的新文学。画家沈嘉蔚擅长革命历史题材的创作,油画《兼容并包》将现实中不可能出现的场景经典地再现出来,成功地表现了“兼容并包”这一深刻的主题思想。我们不能忘记那些表现中国历史题材极缺的美术家,他们用自己的探索、用自己沉重的艺术作品来表现中国的光辉历史,我们报以对艺术的憧憬和历史的敬畏!总之,《兼容并包》不仅是一幅具有高度艺术价值的油画作品,更是一段历史的见证和精神的传承。它让我们在欣赏艺术的同时,更加深刻地理解了党史的意义和价值,也激发了我们内心的爱国情感和奋斗精神。希望大家都能从这幅画中汲取力量,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。谢谢大家!